[ #HistoiresExpatriées ] Coin préféré au Sénégal !

(avec pour marraine Sophie, expatriée en Islande)

Thème proposé :

MON ENDROIT PRÉFÉRÉ

Ce n’est pas que j’en garde uniquement des mauvais souvenirs, mais bon… je ne vais pas mentir, ce ne fut pas du tout une parenthèse enchantée ! Impossible pour moi dans ce contexte de vendre du rêve…

Finalement, j’ai réfléchi en me replongeant dans mes souvenirs, mes carnets de notes et mes (vieilles) photos argentiques de l’époque, mais surtout en prenant du recul, beaucoup de recul… Et j’ai fini par trouver ?✌ ! Mais comment ai-je pu “oublier” ?

Il me faut rendre à César ce qui est à César (même s’il n’a jamais mis les pieds au Sénégal à ma connaissance) ! Il y a bel et bien un endroit au Sénégal qui ne m’a pas donné envie de fuir comme à mon arrivée : la Casamance, une région qui m’a plu dès la première impression. Les paysages, les couleurs, le climat, les gens, les constructions traditionnelles m’y étaient apparues tellement différents de ce à quoi j’étais “habituée” jusqu’alors. Même si je n’y ai passé que 4 jours sur les 433 de ma parenthèse expatriée (depuis cette époque, j’y suis toutefois retournée plusieurs fois, plus longtemps), ce fut les seuls où je me suis sentie vraiment bien, comme en vacances…

Philéas y était allé une première fois avant moi, dans le cadre de son boulot, et avait déjà eu un coup de cœur. Dès que l’occasion s’était présentée après la traversée de notre première grosse zone de turbulences niveau santé (tourista, puis méga gastro super enfiévrée pour moi, suivie du paludisme pour tous les deux), il m’y a emmenée, histoire de se changer les idées, tenter de se remonter le moral qui était (déjà) au fond du seau, recharger les batteries et décompresser du mieux possible. On en avait grandement besoin !

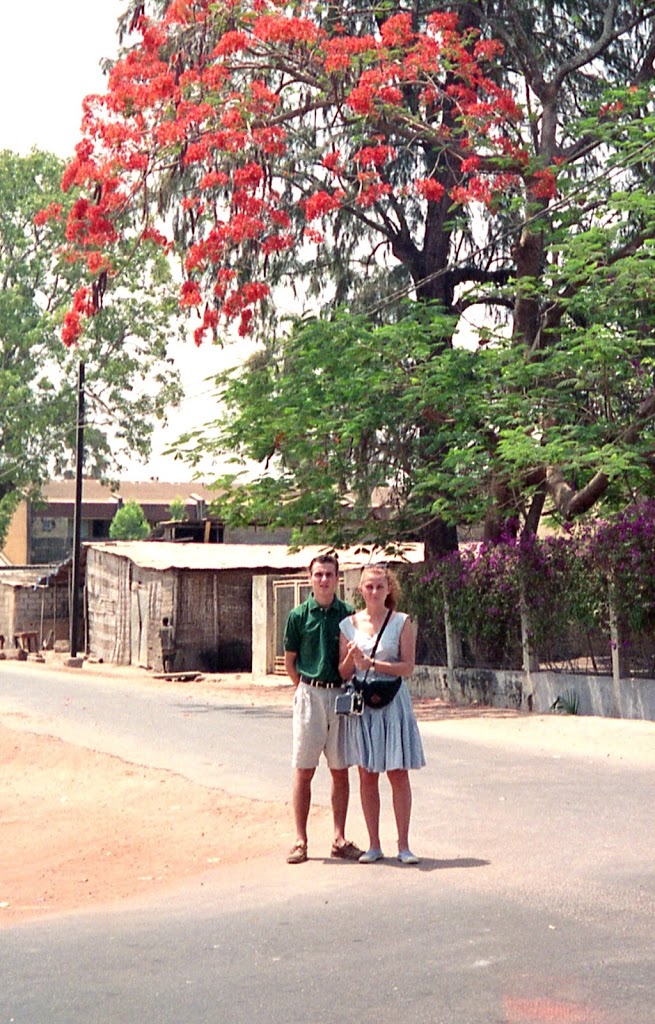

Pour montrer un peu tout ça, en plus de photos plus récentes, j’ai numérisé quelques-unes de mes (vieilles) argentiques de l’époque. #AmbianceVintage

La Casamance, région septentrionale du Sénégal, est enclavée, coincée entre la frontière avec la Guinée-Bissau au Sud, la Gambie au Nord et l’océan Atlantique à l’Ouest.

Je l’ai entourée en vert sur cette carte ⬇️⬇️.

Géographiquement isolée, y aller par voie terrestre n’était pas (et n’est toujours pas) hyper simple. Le choix de l’itinéraire était vite vu.

Soit on faisait le (vraiment très) GRAND (dé)tour par Tambacounda au Sénégal oriental, pour ne pas avoir à traverser de frontières, et dans ce cas-là il fallait compter une (vraiment très) GROSSE journée de voiture.

Soit on prenait le “raccourci” en traversant par la GAMBIE, et donc en changeant de pays pour quelques kilomètres (et des heures de patience…).

C’était cette dernière option que nous avions choisi.

Pour aller de Kaolack ?️ jusqu’à Ziguinchor ?, il nous avait fallu 5h30 pour parcourir 250 petits kilomètres, dont plus d’une heure rien que pour traverser les 17 kms de la Gambie, bac-ferry fluvial à Farafenni compris (on avait eu de la chance car on était arrivés juste à l’heure du dernier de la matinée, avant la pause des rotations). Toute une aventure durant laquelle il avait fallu faire preuve d’une infinie patience, d’un chouïa de diplomatie et de capacité à lâcher quelques billets !

La Gambie est en quelque sorte une “anomalie” géographique issue de l’époque coloniale, ressemblant à un long appendice incrusté en plein milieu du Sénégal. Les anglais et les français se disputaient ce coin. L’histoire raconte que pour “arbitrer” le tracé des frontières, les colons anglais ont remonté le fleuve Gambie jusqu’à ce qu’il ne soit plus navigable, en tirant tout le long du trajet des projectiles depuis les canons de leur navire. Là où tombèrent les projectiles, les limites de la frontière furent fixées.

Ces deux pays étaient jumeaux, mais ont fini par devenir “frères ennemis”. Les peuples sont les mêmes, seules la langue et la monnaie ont changé par la force des choses (et quelques autres broutilles dans les us et coutumes so british…).

En arrivant à la frontière, fin de la route (partiellement) goudronnée, ce n’était plus qu’une piste de terre. D’inévitables attroupements de gamins (attendant en embuscade) avaient pris d’assaut notre voiture. Alors qu’on roulait au pas, ils couraient à côté en nous escortant (et en repérant par les vitres tout ce qui pouvait les intéresser), tout en nous criant en boucle par les vitres :

《 Toubab, donne-moi de l’argent ! Toubab, donne-moi cette bouteille ! 》.

Une fois passée la ligne (imaginaire) matérialisant la frontière, ces mêmes enfants continuaient à nous poursuivre en nous harcelant non-stop :

《 Toubab, give me money ! Toubab, give me this bottle ! 》.

C’était exactement le même cirque de l’autre côté du fleuve, à l’autre frontière pour sortir de la Gambie…

Entre les deux, il fallait affronter l’interminable succession de guitounes officielles qui ne se repéraient pas facilement à l’œil nu pour un non-initié :

➨ police sénégalaise

➨ douane sénégalaise

➨ police gambienne

➨ douane gambienne

➨ guichet de vente des tickets pour le bac. Il se situait à 3 kms avant l’embarcadère. Évidemment, on ne le savait pas et il était impossible de le voir car indiqué absolument nulle part… Il nous avait donc fallu rebrousser chemin pour retourner chercher nos tickets, comme une aiguille dans une meule de foin.

➨ embarcadère sur la rive pour attendre le bac, faire la queue pour embarquer notre bagnole, tous les autres véhicules, les très nombreux passagers avec leurs chargements et leurs béliers, boucs et autres moutons (week-end de Tabaski oblige), et traverser le fleuve (en croisant les doigts, les orteils et tout le reste pour que le ferry tout rouillé ne chavire pas !!!). #AmbianceBoatPeople On a dû rester enfermés dans la voiture car les véhicules étaient tellement serrés les uns contre les autres qu’on ne pouvait plus ouvrir les portières. La chaleur là-dedans, en plein cagnard, était épouvantable. Pas un brin d’air ne passait malgré les vitres ouvertes, contrairement aux vendeurs ambulants qui harcelaient les chalands en grimpant et sautant de capot de voiture en capot de voiture…

➨ embarcadère sur l’autre rive pour réussir à décharger le ferry de tout ce foutoir. Tous les passagers des taxis-brousse et des cars de brousse avaient dû sortir des véhicules pendant la traversée. Alors quand chacun avait dû retrouver son transport en commun, ce fut un bordel sans nom ! Les esprits s’échauffaient, les gens se disputaient, les “bagages” étaient balancés par-dessus les toits des bagnoles, on était coincés dans notre voiture, spectateurs impuissants (et un poil en stress). On avait fini par être pris à partie, un mec s’était mis à nous hurler dessus et à nous insulter. On était les seuls toubabs… Grand moment de solitude, de doute et de peur… Heureusement on avait pu dégager la voiture et se faufiler pour descendre du ferry et partir.

➨ douane gambienne

➨ police gambienne. Beaucoup de zèle dans ce bureau-là. Les policiers nous avaient cherché des poux dans la tête pour nous soutirer un bakchich… L’excuse trouvée avait été notre attestation d’assurance auto soit disant pas en règle sur le territoire, alors que leurs collègues de l’autre côté du fleuve nous avaient tout validé… Ils nous l’avaient confisquée et nous avaient délivré un papier certifiant du retrait pour présentation au Tribunal ! (Les faits se sont produits il y a 24 ans maintenant, nous n’avons pas encore reçu la convocation… C’est bon, je crois qu’il y a prescription maintenant, je peux dormir sur mes deux oreilles, on ne risque plus rien !).

➨ douane sénégalaise

➨ police sénégalaise

Certaines étapes ont duré jusqu’à 1/4 d’heure, et autant de coups de tension et de coups de tampons. De quoi rendre fou et faire regretter d’avoir voulu aller en Casamance par la transgambienne !!!

BREAKING NEWS 09/2018 : un immense pont en lieu et place du bac de Farafenni est actuellement en cours de construction. Il n’en finit plus d’être bientôt terminé ! Mais quand ce sera le cas, toute l’aventure pittoresque de la transgambienne sera bientôt reléguée au rang des vieux souvenirs. C’est un peu dommage finalement…

BREAKING NEWS 01/2019 : inauguration dudit pont annoncée. La Casamance est enfin désenclavée.

BREAKING NEWS 11/2021 : j’ai emprunté ce fameux pont flambant neuf pour remonter de Casamance ! Effectivement, ça change tout. En revanche, ce qui ne change pas, c’est le cirque des formalités de passage avec ponctions au porte-monnaie…

En 1994, peu de temps après notre passage, il y a eu un coup d’État en Gambie (je précise qu’on n’y est pour rien…). Suite à cet évènement, il est devenu beaucoup plus problématique de traverser la transgambienne avec son propre véhicule. Il était alors préférable de faire le très grand tour pour descendre jusqu’en Casamance en voiture. Il restait toutefois l’option “traversée en taxi-brousse” qui pouvait être envisagée pour éviter les “tracasseries administratives”…

Il existe des vols intérieurs pour aller jusqu’à Ziguinchor depuis l’aéroport de Dakar. Mais comme nous habitions loin de la capitale, et qu’en plus nous n’avions pas du tout les moyens de nous offrir les billets d’avion, le seul moyen pour nous d’aller en Casamance était par le route.

On peut aussi rejoindre la Casamance par voie maritime en ferry, au départ du port de Dakar. Nous avons emmené nos kids en Casamance de cette manière en 2014.

Pour aller en Casamance depuis Dakar, cette option est idéale car elle permet de voyager de nuit dans des conditions agréables (cabine couchettes avec douche, cantine, etc), avec descente possible lors de l’escale à l’île de Karabane.De là, on peut rallier directement Cap Skirring en pirogue par les bolongs, sans attendre l’arrivée à Ziguinchor.

Bref, pour aller en Casamance, il faut vraiment en avoir très envie car la “route” est longue et chaotique !

Mais la récompense est au bout du chemin…

Les teintes ocre des paysages sahéliens monotones, arides et semi-désertiques de la grosse moitié Nord du Sénégal laissent la place aux tons verdoyants d’une abondante végétation de type plus tropical, des forêts denses, des arbres gigantesques comme les flamboyants (dont la floraison est grandiose), les caïlcedrats (acajou géant sacré) ou les fromagers (dont les racines sont immenses), des cocotiers, palmiers et autres rôniers, des arbres fruitiers et même des rizières. Car il y a de l’eau en Casamance, beaucoup d’eau, mais pas grâce au fleuve éponyme qui y coule sur plus de 300 kms (son eau étant salée, raison de la disparition des hippopotames), mais grâce aux nombreux déluges qui s’y abattent pendant un hivernage (=saison des pluies) plus long qu’ailleurs dans le pays ! La Casamance est donc très fertile, d’où son surnom de “grenier du Sénégal”.

Les teintes ocre des paysages sahéliens monotones, arides et semi-désertiques de la grosse moitié Nord du Sénégal laissent la place aux tons verdoyants d’une abondante végétation de type plus tropical, des forêts denses, des arbres gigantesques comme les flamboyants (dont la floraison est grandiose), les caïlcedrats (acajou géant sacré) ou les fromagers (dont les racines sont immenses), des cocotiers, palmiers et autres rôniers, des arbres fruitiers et même des rizières. Car il y a de l’eau en Casamance, beaucoup d’eau, mais pas grâce au fleuve éponyme qui y coule sur plus de 300 kms (son eau étant salée, raison de la disparition des hippopotames), mais grâce aux nombreux déluges qui s’y abattent pendant un hivernage (=saison des pluies) plus long qu’ailleurs dans le pays ! La Casamance est donc très fertile, d’où son surnom de “grenier du Sénégal”.

Une seule fois j’ai enfin pu en voir en vrai et en manger. Ce n’était pas pendant notre expatriation, mais 17 ans plus tard, lors d’un des voyages-aventures annuels que Philéas organise pour faire découvrir à une poignée d’amis le Sénégal “autrement”. À force d’intenses négociations passionnées, un petit sac de ce mystérieux riz rose a pu être ramené en France et dégusté comme il se doit. Et il était très bon !

Les troupeaux de zébus locaux ne s’y trompent pas non plus : les plages sont leurs terrains de jeux quotidiens ! Pourquoi se priver quand on vit dans un décor de carte postale ?

Beaucoup de choses sont différentes en Casamance, à commencer par ses habitants, qui ne parlent pas le même dialecte national.

Ce sont principalement les Diolas qui peuplent les lieux, une ethnie encore très profondément ancrée dans des traditions animistes secrètes et sacrées. Il ne s’agit pas du tout d’un folklore de pacotille, qu’on se le dise !

Par ailleurs, contrairement au reste du pays où la population est très majoritairement de confession musulmane, la Casamance est une région à prédominance catholique. Il n’en reste pas moins que la vraie croyance reste celle des fétiches et des esprits de la Nature.

La cohabitation se passe très bien, le cas sénégalais étant un peu un modèle en matière de tolérance religieuse. Ce qui n’empêche pas la divergence des us et coutumes.

L’isolement géographique a également largement contribué à entretenir les différences culturelles et les traditions singulières.

“Ceux d’en bas” se sentent éloignés, un peu livrés à leur propre sort et exclus du processus de développement par “ceux d’en haut” qui détiennent le pouvoir central depuis l’indépendance du pays et décident de tout pour tout le monde mais au détriment de certains.

“Ceux d’en bas” vivent sur un territoire doté de grandes richesses naturelles que “ceux d’en haut” veulent exploiter (pour ne pas dire piller) sans réelles contrepartie.

Avant l’indépendance du Sénégal, la Casamance avait déjà un état d’esprit de résistance contre l’administration coloniale française. À l’indépendance en 1960, le nouveau gouvernement envoie des fonctionnaires “d’en haut” administrer “ceux d’en bas”. Les casamançais ont alors vécu la situation comme une nouvelle colonisation, une nouvelle privation de leurs terres sacrées, et ils ont fini par réclamer leur autonomie.

Alors forcément, un tel contexte crée des tensions…

Lorsque j’ai débarqué là-bas la première fois, ce qui m’avait d’abord frappé c’est que les locaux ne disaient jamais 《 Bienvenue au Sénégal ! 》, mais toujours 《 Bienvenue en Casamance ! 》. Non non, ce n’était pas une erreur, ça annonçait juste la couleur locale : l’esprit indépendantiste ambiant ne se cachait guère…

La Casamance faisait (et fait encore partiellement) partie des coins du monde pas très chaudement recommandés par le Ministère des Affaires Étrangères français. La faute à un conflit armé qui a éclaté au début des années 1980.

Depuis cette époque, la rébellion séparatiste perdure plus ou moins activement, épisodiquement, au gré des cessez-le-feu successifs et des accords de paix signés mais jamais durablement respectés. Au fil du temps, le mouvement initial s’est divisé en plusieurs groupes plus ou moins radicaux prenant le maquis, ce qui a considérablement compliqué les choses (et probablement les chances de voir un jour une paix durable et définitive…). Il ne s’agit pas d’une guerre civile à proprement parlé, mais il ne faudrait pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres.

Ainsi, de vastes zones du territoire sont devenues interdites d’accès, certaines étant carrément truffées de mines anti-personnel (c’est notamment le cas de toute la zone frontalière avec la Guinée-Bissau).

Pendant notre expatriation, au milieu des années 1990, la présence militaire dans la région était fortement marquée, avec de très nombreux check-point de contrôles sur les routes (ce qui rallongeait les temps de trajet déjà très longs). C’était très impressionnant, surtout quand on avait voulu aller à Cap Skirring, au bord de l’océan Atlantique, coin le plus touristique.

Sur la route, juste avant un pont (point stratégique de passage), il y avait un camp de l’armée sénégalaise. On ne l’avait pas du tout vu, et on ne savait pas qu’il fallait impérativement s’y arrêter pour se faire contrôler et montrer pattes blanches. Quelle ne fut pas alors notre frayeur quand, soudain, on a vu surgir en travers du chemin un pick-up avec une mitraillette fixée au-dessus de la cabine et un militaire debout derrière en train de la braquer sur nous, prêt à tirer !!! Philéas avait alors planté un grand coup de frein pour s’arrêter in-extremis… On était passé à l’inspection approfondie, et, finalement, on avait pu repartir sans encombre (mais avec le trouillomètre dans les abysses…).

Toute cette situation est beaucoup trop complexe pour pouvoir expliquer les réels tenants et aboutissants. Et puis de toute façon, j’en suis bien incapable, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Je me garderai bien de prendre parti… (pour approfondir le sujet, je recommande ce court reportage vidéo, paru dans le journal Le Monde, qui explique en profondeur la situation).

Il ne faut plus circuler dès que la nuit est tombée non plus.

Beaucoup de ceux qui n’ont pas respecté les consignes l’ont payé de leur vie. À l’époque de notre expatriation, plusieurs français s’étaient aventurés là où il ne fallait pas. Les garnisons militaires françaises en place au Sénégal n’avaient pas pu intervenir. Les français disparus n’étaient jamais réapparus…

Et pourtant… POURTANT… La Casamance a tellement de belles choses à offrir ! Mais avec la désertion des touristes et autres voyageurs, de manière insidieuse, elle se meurt inexorablement. Quel gâchis !

La Casamance, des trésors à découvrir…

Je ne sais pas du tout si je vais réussir à susciter l’envie d’aller explorer ce coin envoûtant d’Afrique, injustement boudé. En tout cas, je vais essayer en montrant quelques-unes des (nombreuses) pépites méritant vraiment d’être découvertes en Casamance.

Tous les endroits que j’ai sélectionnés (entourés en jaune sur la carte ⬇️⬇️) se situent en Basse Casamance, dans la partie la plus “sécure” du Sud-Ouest de la région (et aussi la plus “touristique” car sans doute la plus belle). C’est la seule zone où j’ai séjourné à plusieurs reprises, dont la première fois était donc en 1994 pendant ma parenthèse expatriée. Nous y avons aussi embarqué nos enfants pour y passer Noël en 2014.

Il est agréable de se balader dans les rues, plutôt propres là-bas, bordées de cocotiers et toujours de très grands arbres majestueux. Certains sont même envahis de cigognes (parfois avec nids et bébés) en période de migration : un plaisir à observer, mais pas à entendre tellement elles font un vacarme assourdissant !

Ne surtout pas oublier de goûter à la spécialité typiquement casamançaise qu’on peut trouver dans n’importe quel restaurant ou gargote locale : le Yassa poulet. C’était (et c’est toujours) mon plat sénégalais préféré. Ce sont des morceaux de poulets marinés dans du citron avec des oignons, puis grillés et servis avec la sauce et du “petit riz” (=brisure de riz, forme sous laquelle est consommé le riz au Sénégal). Il existe aussi des déclinaisons de cette recette : yassa poisson ou yassa mouton.

Sinon, on peut aussi se délecter de langoustes locales et autres énormes crevettes à bon prix, c’est beaucoup moins dépaysant mais c’est quand même vachement bon !

ENAMPOR

En chemin, on peut parfois apercevoir des hommes tout en haut de rôniers en train de récolter la sève qui deviendra une boisson alcoolisée, le vin de palme, très prisé des locaux (un breuvage que je trouve, pour ma part, très fort et infâme…). Si on observe le haut des palmiers, on peut voir des bouteilles en plastique qui y sont accrochées pour recueillir le précieux nectar.

De nos jours, il ne reste plus beaucoup de cases à impluvium habitées. La plupart ont été reconverties en campements pour accueillir les voyageurs de passage.

AFFINIAM

Une fois arrivé au débarcadère, il faut marcher (sous un soleil de plomb) un quart d’heure pour atteindre le village qui se situe près d’un marigot dans une forêt d’arbres géants : manguiers, papayers, fromagers, orangers, etc.

Le campement villageois est dans une grande case à impluvium. Les chambres, très spartiates, juste avec un trou en guise de fenêtre (claustrophobes s’abstenir !), sont sombres et sans éclairage (une bougie et quelques allumettes nous avaient été fournies. L’idéal est d’être équipé de frontales ou autres lampes nomades), pour conserver un peu de fraîcheur (toute relative…). Le confort est très rudimentaire. Les quelques heures d’électricité sont assurées par des panneaux solaires. Un bloc commun de douches et wc jouxte la case et la pièce servant de réfectoire.

Le calme et la sérénité qui règnent là-bas sont contagieux… On s’y sent vraiment coupé du monde et du temps qui file. Apaisement et zénitude garantis !

MLOMP

Les fromagers géants y sont très impressionnants avec leurs imposantes racines noueuses. Ces arbres sont sacrés, certains auraient plus de 400 ans.

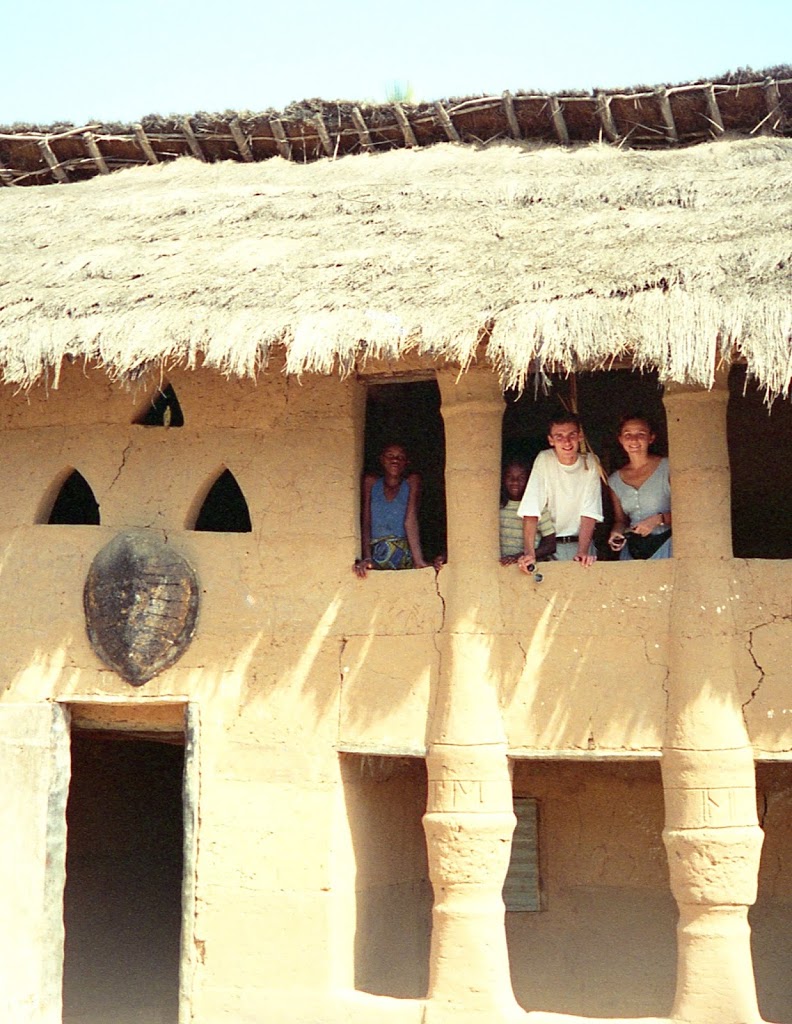

Ce village animiste est l’un des villages royaux existant encore en Basse Casamance. Mais ce qui le distingue est une autre curiosité architecturale typique : la case à étage.

Unique en son genre, de forme rectangulaire avec des colonnes sculptées, un escalier intérieur, un plancher, des vérandas et un toit en paille, la case à étage est (serait) fabriquée avec uniquement du sable et de l’eau (?!?!).

J’étais (et je reste) dubitative, ne comprenant pas comment tout ça peut tenir debout. Je n’ai jamais vu de château de sable sur la plage, solide et durable… Mais bon, c’est ce qui nous avait été expliqué par la personne qui nous avait fait la visite là-bas. Ceci dit, je pense que les quelques cases à étage présentes à Mlomp sont plutôt construites en torchis ou quelque chose de ce genre.

La première case à étage du village a été bâtie en 1947, par un tirailleur sénégalais de retour des combats de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci aurait voulu construire une maison ressemblant aux bâtiments à étages qu’il avait vus en Europe.

Dans les greniers, des récoltes de riz étaient stockées après avoir été fumées (pour éviter d’être dévorées par les bestioles). Le riz était conservé ainsi pendant des années, comme de grands millésimes. Il était consommé lors de grandes occasions ou cérémonies rituelles.

OUSSOUYE

Il reste encore une poignée de rois animistes dans le coin. Ils portent un sceptre de paille et sont habillés de rouge de la tête aux pieds, couleur strictement réservée à la royauté.

Ces rois ont surtout des fonctions à caractère religieux, à l’image de chefs coutumiers veillant jalousement au respect des traditions. Les croyances locales les portent au rang de personnages sacrés, des rois-prêtres dont l’autorité morale, les arbitrages et les décisions sont extrêmement respectées.

Le roi d’Oussouye est le plus “célèbre”. Il est possible de solliciter une audience pour le rencontrer dans le bois sacré. Toute rencontre est très codifiée. Le roi reçoit assis sur son “trône”, un simple mini tabouret en bois.

Ici, ce peut être l’occasion d’assister à la messe locale, au son du tam-tam : un moment typique qui mérite d’être vécu !

Après avoir fait une révérence à son Altesse, une virée au marché local haut en couleurs, et rendu visite aux potières réputées du coin, il est intéressant de partir à 2 kms de là pour faire un saut chez Joseph au village de Senghalen. Là-bas, on découvre tout sur les noix de cajou qu’on grignote aux apéros !

Joseph et son fils Issa s’occupent de leur forêt d’une dizaine d’hectares d’anacardiers, arbres dont les noix de cajou sont les fruits.

Plusieurs étapes sont nécessaires entre la récolte des noix et le grignotage des cajous à l’apéro.

Les noix récoltées sont cuites à la vapeur, avant d’être séchées naturellement au soleil. Elles sont ensuite décortiquées, une étape très délicate car seules les noix entières ont une valeur marchande. Puis vient l’étape de la torréfaction dans un four à bois. Après cette ultime cuisson, c’est la phase du dépelliculage pour éplucher la noix et la rendre ainsi prête à être consommée.

ELINKINE

Après un arrêt obligatoire au checkpoint sur pilotis pour décliner son identité en présentant, sans broncher, son passeport aux militaires, armés jusqu’aux dents, en faction sur un ponton garni de panneaux solaires, soudain un décor de carte postale apparaît en arrivant à cet important village de pêcheurs.

CAP SKIRRING

À 80 kms de Ziguinchor, au bord de l’océan Atlantique et d’immenses plages de sable fin, voici Cap Skirring, nom touristique (plus “vendeur”) de la station balnéaire du village de Kabrousse situé avant la frontière avec la Guinée-Bissau.

Véritable petit paradis pour vacanciers assoiffés d’aventures tropicales, Cap Skirring propose une multitude d’activités et d’excursions aux alentours, dont des virées enchantées dans le Parc National de Basse Casamance (pour plus de détails, google est votre ami…). Il y en a vraiment pour tous les goûts (et les budgets), y compris des sorties de pêche au gros au grand large.

Le littoral et la nature ont été préservés, les hôtels (Club Med compris), auberges et autres campements étant bien intégrés dans un décor de carte postale. Les infrastructures locales sont simples mais suffisantes pour profiter pleinement du séjour.

Cap Skirring dispose d’un (minuscule) aéroport international, sauf que les avions y sont malheureusement aléatoires, la région agonisant du manque croissant de fréquentation. Même le Club Med, à l’origine du développement de l’activité touristique locale, a plusieurs fois dû fermer son établissement.

Pour les amateurs de vrai dépaysement, ce n’est pas l’endroit le plus authentique, mais il faut bien reconnaître que l’immense plage bordée de cocotiers, de filaos, et fréquentée par des varans de belle taille et des troupeaux de zébus y vivant paisiblement, vaut incontestablement le voyage.

La température de l’océan, d’une douceur indécente, fait le bonheur des frileux. Mais attention aux courants puissants pouvant être très dangereux avec les baïnes et les marées.

Pour la petite anecdote, en 2008, nous avions été témoins du sauvetage laborieux de notre (anciennement célèbre) voisin de transat (indice pour identifier cette personnalité : ???? à toutes les filles que j’ai aimées avant ????), emporté inexorablement vers le large par les courants contraires. Les plages ne sont pas vraiment surveillées, et quand on avait constaté à quelle vitesse vertigineuse (à peu près celle d’un escargot léthargique tentant d’avancer dans le sable) quelqu’un de la plage était arrivé d’un pas nonchalant pour “voler” au secours de l’ancienne vedette de la chanson française, on s’était dit qu’il valait mieux ne compter que sur soi-même et être très prudent. D’ailleurs, l’année suivante, c’est Philéas qui s’est fait piégé et a failli se noyer…

Il est très facile de s’y aventurer par ses propres moyens. Il suffit de prendre une pirogue (taxi ou privée) et de partir explorer les villages reculés, loin des spots touristiques. L’hospitalité et la gentillesse des casamançais est réelle et très forte, ils savent toujours accueillir les voyageurs de passage.

Personne n’a jamais été déçu du voyage…

édition n°4 : Ma nouvelle routine…

édition n°3 : Pourquoi es-tu partie ?

Toutes les autres participations abordant ce thème sont listées en fin d’article ici.

Merci Maëva !!!

En voilà un bel article, rafraîchissant car tu ne parles pas que de galères 😉 a bientôt!

http://www.maevasmapamundi.com/

Oui t'as vu ? ? Comme quoi, les miracles existent ? !!!

Comme quoi, même quand on vit des expatriations difficiles, on peut faire de belles découvertes 🙂

ahahah je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ce qui a fini de te convaincre c'est la possibilité d'aller rencontrer des G.O. au bord d'une piscine !!!

Tu devrais largement mieux apprécier les nombreux campements…

Et sinon, oui, ils disent "Bienvenue" et non pas "Bonne arrivée" comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques spécificités et variantes de-ci de-là. Comme Toubab et non pas Toubabou aussi.

Après le "Bienvenue en Casamance", tu entendras : "Kassoumaï ?" qui veut dire "comment ça va ?". Il te suffira de répondre "Kassoumaï kep !" et la conversation sera engagée !!!

Merci Jean-Noël

Merci Lucie pour tous ces compliments ?. Je suis ravie si je t'ai permis de t'évader. Si l'occasion se présente, surtout n'hésite pas à aller découvrir ces endroits dont on n'entend pas beaucoup parler (et c'est bien dommage…)

Alors certes, je suis du genre facile à convaincre avec ce genre de sujet et de destination, mais moi, tu as réussi à finir de me convaincre de laisser la Casamance en très gros sur ma liste (la fameuse liste qui n'existe pas, mais en fait si, enfin bon…)

En plus, maintenant que je sais qu'il y a un Club Med à Cap Skirring, je n'ai plus aucun argument valable à opposer !

Ils disaient vraiment "bienvenue en Casamance" et pas "bonne arrivée en Casamance" ? Je suis déçu pour le coup 😉

Bravo, Angélique, comme toujours un magnifique récit plein de charme et de réalité qui me rappelle tant de souvenirs personnels

Woaw, jeme suis régalée de plonger dans cette lecture. Tu nous emporte dans un voyage vraiment délicieux, à la fois dans le temps et l'espace. Je ne sais pas si je verrai un jour ces paysages de mes yeux mais le plaisir de lire à leur sujet est réel. Merci beaucoup pour cette fenêtre ouverte sur une réalité dont on n'entend pas facilement perler. Tes photos vintages sont sublimes !